Entre fascination et voyeurisme : le triomphe du true crime

Le true crime, ou « récit de crimes réels », connaît depuis quelques années une popularité fulgurante. Ce genre, autrefois réservé aux ouvrages spécialisés et aux rubriques criminelles, s’est transformé en un véritable phénomène culturel, décliné en livres, podcasts, séries documentaires et films. Qu’il s’agisse de plonger dans les méandres de l’esprit des criminels, de décrypter les mécanismes judiciaires, ou d’explorer les zones grises de la moralité, le true crime semble répondre à une fascination universelle pour la noirceur humaine.

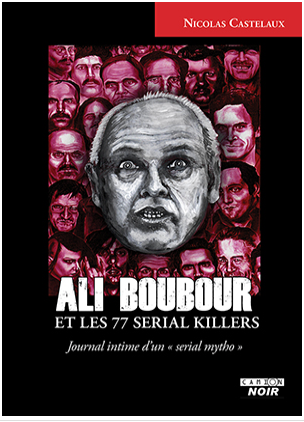

C’est en découvrant Ali Boubour et les 77 serial killers, un ouvrage publié chez Camion Noir par Nicolas Castelaux, que cette vague a révélé à mes yeux toute son ampleur. Ce livre, entre témoignage et exploration des figures criminelles les plus terrifiantes, a également mis en lumière des figures incontournables de ce domaine, comme Stéphane Bourgoin, dont le parcours soulève des interrogations fascinantes. Mais au-delà des histoires terrifiantes, que nous dit cette fascination collective pour les tueurs en série ? Quels mécanismes animent cet engouement ? Et surtout, où se situe la frontière entre l’exploration légitime et la glorification malsaine ?

Origines et évolution du true crime

Des récits criminels au phénomène culturel

Le true crime, bien que popularisé récemment, puise ses racines dans l’histoire de la littérature et des médias. Dès le XIXe siècle, des récits de crimes réels captivent l’imaginaire collectif. Des œuvres comme De sang-froid de Truman Capote, paru en 1966, jettent les bases du genre en mêlant enquête journalistique et approche littéraire. Ce livre, qui détaille le meurtre d’une famille du Kansas, est souvent cité comme l’un des premiers exemples modernes de true crime, combinant rigueur factuelle et narration immersive.

Le genre s’élargit avec les évolutions médiatiques : des journaux à sensation de l’époque victorienne aux émissions de télévision des années 1980, chaque nouveau média amplifie l’impact des récits criminels. Le profileur criminel devient une figure marquante des médias et des séries télé. Dans les années 2010, le boom des podcasts tels que Serial et des documentaires Netflix comme Making a Murderer transforme le true crime en phénomène mondial, accessible à un public toujours plus large et avide d’histoires intrigantes.

L’émergence d’une culture de masse

La montée en puissance des plateformes de streaming et des réseaux sociaux a permis de démocratiser le true crime, touchant une nouvelle génération de consommateurs. À travers ces formats modernes, le genre dépasse son statut de simple divertissement pour devenir un outil d’exploration sociologique et psychologique. Mais cette démocratisation pose une question essentielle : le true crime, en se banalisant, a-t-il perdu en profondeur au profit du sensationnalisme ?

Fascination pour la noirceur de l’âme humaine

Pourquoi sommes-nous attirés par le crime ?

Depuis des siècles, l’être humain est irrésistiblement captivé par la violence et le mystère. Les récits criminels, qu’ils soient fictionnels ou réels, révèlent une curiosité morbide mais universelle : comprendre les limites de la condition humaine. Le true crime ne se contente pas de décrire des faits ; il plonge dans l’esprit des criminels, dans leurs motivations et leurs traumas. Cette exploration agit comme un miroir pour le spectateur, lui permettant de s’interroger sur sa propre moralité : comment des personnes apparemment ordinaires peuvent-elles commettre l’irréparable ?

La fascination pour les tueurs en série, en particulier, repose sur leur étrangeté. Leur absence de remords, leur intelligence calculatrice et leur capacité à échapper à la justice en font des figures presque mythologiques. Certains, comme Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, ont même été érigés en icônes culturelles, un phénomène qui interroge sur la manière dont le public glorifie malgré lui l’horreur.

Un exutoire émotionnel et moral

Le true crime offre également un espace de catharsis. En retraçant des affaires résolues ou en mettant en lumière des failles judiciaires, il donne au public un sentiment de contrôle sur une réalité par ailleurs effrayante. Les spectateurs peuvent ainsi se positionner en juges ou en enquêteurs, décortiquant les indices et tentant de comprendre ce que les protagonistes n’ont pas vu. Ce rôle actif apaise une angoisse fondamentale : celle de l’imprévisibilité du mal.

Mais cette fascination n’est pas sans danger. Elle peut engendrer une banalisation de la violence, voire une déshumanisation des victimes au profit de la curiosité morbide pour les criminels. Le genre navigue donc sur une ligne ténue entre exploration légitime et voyeurisme éthique.

Étude de cas : Stéphane Bourgoin et la remise en question de l’expertise

Stéphane Bourgoin : l’ascension d’un « expert » autoproclamé

Pendant plusieurs décennies, Stéphane Bourgoin a été considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Auteur prolifique, documentariste, et conférencier, il s’est imposé comme une figure incontournable du true crime. Ses ouvrages, parmi lesquels Le Livre noir des serial killers, ont rencontré un immense succès en dressant des portraits glaçants de meurtriers célèbres. Bourgoin affirmait avoir interrogé plus de 70 tueurs en série à travers le monde, notamment dans les prisons américaines, et partageait ces expériences pour éclairer la psyché criminelle.

La chute : mensonges et mythomanie

En 2020, un groupe d’enquêteurs amateurs a révélé que la majorité des affirmations de Bourgoin étaient fausses. De nombreuses rencontres qu’il décrivait dans ses livres n’avaient jamais eu lieu, et plusieurs de ses anecdotes étaient plagiées ou inventées. Il a également exagéré son rôle dans des enquêtes criminelles célèbres et prétendu avoir vécu des événements tragiques qui se sont avérés fictifs.

La chute de Bourgoin a choqué les amateurs de true crime et interrogé sur la place de l’expertise dans ce genre. Pourquoi un homme dont les analyses étaient largement appréciées a-t-il ressenti le besoin de mentir ? Cette affaire a mis en lumière l’importance de la vérification des sources et a soulevé des questions sur la responsabilité des auteurs de true crime.

L’impact sur le true crime français

Malgré cette controverse, l’œuvre de Bourgoin a contribué à populariser le true crime en France. Cependant, sa chute a également porté un coup à la crédibilité du genre, souvent accusé de privilégier le sensationnel au détriment de l’exactitude. Cette affaire symbolise un dilemme plus large dans l’industrie du true crime : comment raconter des histoires captivantes sans sacrifier la vérité ?

Focus sur « Ali Boubour et les 77 serial killers » de Nicolas Castelaux

Une plongée dans les ténèbres

Publié par les éditions Camion Noir, Ali Boubour et les 77 serial killers de Nicolas Castelaux est une œuvre singulière qui conjugue témoignage personnel et exploration criminologique. Castelaux, ancien détenu, utilise son expérience de prison pour tisser des liens avec certains des criminels les plus célèbres de l’histoire contemporaine. Le titre énigmatique, qui joue sur l’identité fictive d’Ali Boubour, est une invitation à pénétrer un univers obscur et dérangeant, où les figures du crime deviennent des symboles de la noirceur humaine.

Une approche unique du true crime

Là où d’autres ouvrages se limitent à des descriptions factuelles ou à des analyses psychologiques, Castelaux adopte une posture intime. À travers ses interactions avec ces figures, il expose la tension entre fascination et répulsion. Ce choix narratif, souvent brut et sans concession, s’inscrit dans la tradition de Camion Noir, connu pour son goût pour les œuvres atypiques et provocantes.

Une réflexion sur l’humanité des criminels

Le livre ne cherche pas à excuser ou à glorifier les serial killers, mais à montrer leur humanité, aussi déformée soit-elle. Castelaux pose des questions essentielles : ces individus sont-ils nés mauvais, ou ont-ils été forgés par des circonstances extrêmes ? Cette interrogation résonne avec le public, qui oscille entre le besoin de comprendre et l’horreur face à des actes inexcusables.

Réception et impact

Le style de Castelaux, mêlant introspection et descriptions percutantes, ne laisse personne indifférent. Si certains lecteurs saluent sa capacité à plonger dans des abîmes rarement explorés, d’autres critiquent une approche parfois trop subjective. Ce débat reflète les tensions propres au genre du true crime : jusqu’où peut-on aller dans l’exploration du mal sans tomber dans la complaisance ?

Le true crime aujourd’hui : entre fascination et éthique

Le triomphe du genre à l’ère des médias modernes

Le true crime est devenu un phénomène culturel global, porté par des plateformes comme Netflix, des podcasts populaires, et une myriade de livres. De séries comme Mindhunter à des documentaires tels que The Ted Bundy Tapes, le public semble insatiable face à ces récits qui mélangent le suspense de la fiction et la véracité des faits réels. Ce succès témoigne d’une évolution du regard porté sur le crime : il n’est plus seulement une curiosité morbide, mais aussi une matière à réflexion sur les failles de notre société.

Cependant, cette popularité croissante pose des défis éthiques majeurs. La quête d’audience et de sensations fortes peut conduire à une glorification implicite des criminels, au détriment des victimes. Certains documentaires, par exemple, sont accusés de transformer des meurtriers en personnages charismatiques et fascinants, oubliant la souffrance qu’ils ont infligée.

Les dilemmes éthiques du true crime

L’un des principaux reproches adressés au genre est sa tendance au voyeurisme. Les récits de crimes réels peuvent exposer les détails les plus intimes des victimes et de leurs proches, souvent sans leur consentement. Cette dynamique soulève une question fondamentale : où placer la limite entre la recherche de la vérité et le respect de la dignité humaine ?

De plus, le true crime peut influencer la perception du crime dans la société. En mettant l’accent sur des cas spectaculaires comme ceux des tueurs en série, il risque de fausser la réalité statistique, en occultant les violences quotidiennes, souvent moins médiatiques, mais tout aussi graves.

Un avenir entre responsabilisation et innovation

Pour rester pertinent, le true crime doit évoluer. Certains créateurs ont commencé à adopter une approche plus éthique, en recentrant leurs récits sur les victimes et en dénonçant les systèmes sociaux ou institutionnels qui permettent à ces crimes de se produire. Par exemple, des documentaires récents comme Athlete A ou The Keepers explorent non seulement les crimes eux-mêmes, mais aussi les mécanismes de pouvoir et de silence qui les entourent.

Cette évolution pourrait permettre au genre de s’inscrire durablement comme un espace de réflexion critique, tout en respectant les sensibilités éthiques du public.

True crime : miroir sombre de notre société moderne

Le true crime est bien plus qu’un simple divertissement macabre : il révèle notre besoin de comprendre le mal, d’explorer les zones d’ombre de la condition humaine, et de nous confronter à des réalités souvent dérangeantes. Mais cette fascination nous oblige aussi à poser des questions cruciales sur notre propre rôle de spectateurs et sur la responsabilité des créateurs. À l’heure où le genre ne cesse de se réinventer, il reste un miroir troublant, mais nécessaire, de notre société.

VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI : Ali Boubour et les 77 serial killers