Stéphane Bourgoin : Chronique d’une Fascination pour les Tueurs en Série

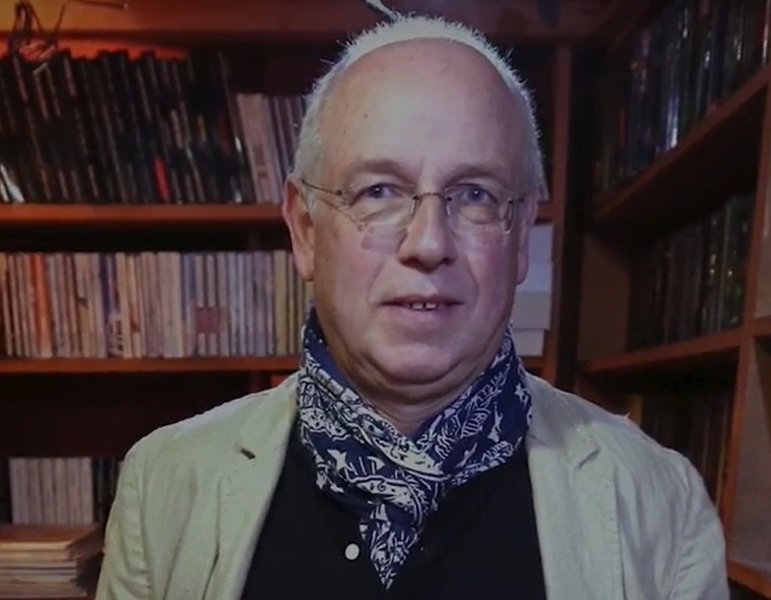

Rarement un homme n’aura incarné à ce point la fascination pour la noirceur humaine. Pendant près de quarante ans, Stéphane Bourgoin s’est imposé comme l’expert français des tueurs en série, publiant une trentaine de livres, animant des conférences et intervenant régulièrement dans les médias. Son ton posé, son érudition apparente et ses récits captivants en faisaient une figure incontournable du true crime, à une époque où le grand public découvrait à peine les coulisses des esprits criminels les plus tordus.

Mais en 2020, son propre masque tombe : une enquête menée par le collectif 4ème Œil Corporation révèle que l’homme a bâti son image sur une série de mensonges et d’affabulations. Son passé en criminologie, ses interviews avec des tueurs célèbres, jusqu’au meurtre de sa prétendue compagne… tout était faux. En l’espace de quelques semaines, l’expert respecté devient un imposteur démasqué, déclenchant un immense scandale médiatique.

Cette affaire, pourtant, ne se réduit pas à une simple escroquerie intellectuelle. Qui était vraiment Stéphane Bourgoin ? Comment a-t-il pu duper aussi longtemps les médias et son public ? Et surtout, pourquoi son imposture nous fascine-t-elle autant ? Car en définitive, son parcours est le miroir d’un phénomène plus large : notre obsession pour les figures criminelles, notre appétit pour les récits morbides, et notre complaisance face aux récits bien ficelés, qu’ils soient vrais ou non.

Retour sur la vie, l’œuvre et la chute d’un homme qui, à force de traquer les monstres, a fini par en devenir un à sa manière.

Origines et débuts

Stéphane Bourgoin naît à Paris en 1953 dans une famille aisée. Après une scolarité classique, il développe très tôt une passion pour les récits policiers et les œuvres de fiction mettant en scène des figures criminelles. Dans les années 1970, il s’installe à Los Angeles, où il travaille brièvement dans le cinéma, notamment comme assistant sur des plateaux de films de série B. Cette période marque le début de son intérêt pour la figure du tueur en série, alimenté par l’essor médiatique de figures comme Charles Manson ou Ted Bundy. En parallèle, il fréquente des librairies spécialisées et commence à collectionner des ouvrages rares sur le crime. De retour en France, il ouvre en 1978 une librairie spécialisée, Au Troisième Œil, à Paris. Ce lieu devient un carrefour pour les amateurs de romans policiers, mais aussi un laboratoire pour ses propres recherches.

Les années 1980 et ses premiers ouvrages

Dans les années 1980, Stéphane Bourgoin se positionne progressivement comme une autorité sur les tueurs en série, un sujet encore peu exploré en France. Il affirme avoir étudié la criminologie aux États-Unis, bien qu’aucun diplôme officiel ne soit mentionné dans ses biographies. C’est à cette époque qu’il commence à écrire des articles et des livres sur les criminels célèbres. En 1986, il publie son premier ouvrage, Le Sadisme au cinéma, où il analyse le lien entre la violence dans les films et la fascination qu’elle suscite. Cependant, c’est avec des livres comme Serial Killers : Enquête mondiale sur les tueurs en série (1991) qu’il rencontre un large succès. Ce dernier devient rapidement une référence, grâce à un mélange de récits d’enquêtes, de portraits détaillés de tueurs, et d’analyses psychologiques.

Son style accessible et sa capacité à raconter des faits complexes sous un angle captivant contribuent à son succès. Il multiplie alors les interventions dans les médias français, où il se présente comme un expert ayant interviewé de nombreux tueurs célèbres.

L’apogée médiatique des années 1990-2000

Dans les années 1990, Stéphane Bourgoin s’impose comme une figure incontournable en France sur le sujet des tueurs en série. Ses interventions à la télévision et à la radio deviennent fréquentes, où il apparaît comme un expert charismatique et érudit. Il se distingue notamment par ses récits prétendument tirés de ses échanges avec des criminels célèbres tels que Edmund Kemper ou Jeffrey Dahmer.

En 1993, il publie Serial Killers : Enquête mondiale sur les tueurs en série, qui rencontre un immense succès en librairie et contribue à sa réputation. L’ouvrage se veut une plongée dans les esprits des meurtriers, tout en s’appuyant sur des données criminologiques détaillées. En parallèle, il réalise plusieurs documentaires pour des chaînes comme Canal+, dans lesquels il raconte les trajectoires de ces criminels, souvent avec une voix grave et un ton solennel qui marquent les esprits.

C’est également au cours de cette décennie qu’il commence à animer des conférences dans toute la France. Lors de ces interventions, il joue sur le contraste entre son apparence calme et ses descriptions glaçantes des crimes qu’il prétend avoir étudiés de près. Le public est captivé par ses anecdotes, qu’il présente comme tirées de ses rencontres avec 77 tueurs en série à travers le monde.

Bourgoin n’est pas seulement un auteur : il devient un véritable phénomène médiatique. Sa fascination pour la noirceur de l’âme humaine semble trouver un écho chez un public toujours plus fasciné par les figures de tueurs en série, portées par la culture populaire (films comme Le Silence des Agneaux ou séries comme Dexter).

Les révélations et la chute (2010-2020)

À partir des années 2010, Stéphane Bourgoin continue d’étendre son influence, notamment grâce aux réseaux sociaux et à l’essor du true crime dans la culture populaire. Il publie des ouvrages tels que Mes conversations avec les tueurs (2012), dans lequel il approfondit son approche prétendument fondée sur des interviews exclusives de criminels. Toutefois, derrière cette aura de spécialiste, des doutes commencent à émerger.

En 2020, le collectif 4ème Œil Corporation publie une enquête documentaire détaillée qui déconstruit méthodiquement les récits de Bourgoin. Ils révèlent de nombreuses incohérences dans son parcours. Parmi les mensonges les plus marquants figurent :

- L’inexistence de sa compagne supposément assassinée par un tueur en série en 1976, un événement qu’il décrivait comme l’élément déclencheur de sa carrière.

- Ses interviews avec des tueurs célèbres comme Charles Manson ou Ted Bundy, qui n’ont jamais eu lieu.

- Ses prétendus travaux académiques en criminologie, qui ne reposaient sur aucune formation ou diplôme authentique.

Bourgoin finit par reconnaître publiquement ses mensonges lors d’une interview accordée à Paris Match. Il justifie ces inventions par un mélange de besoin de reconnaissance et de passion pour les histoires qu’il raconte. Il déclare notamment : « Mes mensonges me pèsent. J’ai voulu embellir ma vie. »

Ces révélations entraînent une chute brutale de sa notoriété. Ses éditeurs mettent fin à leur collaboration avec lui, et ses interventions médiatiques cessent rapidement. Cependant, cette affaire soulève des questions sur la complaisance des médias et de l’édition, qui ont permis à Bourgoin de bâtir un mythe personnel pendant des décennies sans vérification approfondie.

Depuis, cette « affaire » Stéphane Bourgoin a même fait l’objet d’un livre écrit par … un tueur ! L’ouvrage s’appelle Ali Boubour et les 77 serial killer.

Une œuvre entre fascination et manipulation

Malgré les révélations, il est indéniable que Stéphane Bourgoin a joué un rôle majeur dans la vulgarisation du phénomène des tueurs en série en France. Ses ouvrages, bien qu’entachés par ses mensonges, ont introduit un large public à des concepts tels que le profilage criminel, la psychopathie ou encore les dynamiques de la violence extrême.

Bourgoin possédait un talent certain pour raconter des histoires : il savait captiver ses lecteurs et auditeurs avec des récits mêlant détails sordides et analyses psychologiques. Si ses travaux ont souvent été critiqués pour leur manque de rigueur scientifique, ils n’en ont pas moins contribué à forger un imaginaire collectif autour des figures de tueurs en série.

Cependant, son œuvre soulève une question cruciale : dans quelle mesure la fascination qu’il a suscitée reposait-elle sur une mise en scène ? En se présentant comme un « témoin direct » des monstres qu’il décrivait, Bourgoin a construit un personnage presque aussi fascinant que ceux qu’il prétendait étudier. En manipulant les faits, il a non seulement détourné l’attention de la réalité, mais a aussi contribué à mythifier des figures déjà profondément ancrées dans l’imaginaire collectif.

En outre, son parcours illustre une autre facette troublante : le public lui-même semble avoir été complice, en cherchant dans ses récits non pas la vérité, mais une forme de divertissement macabre. Cette dimension interroge sur notre fascination pour la noirceur, et sur les limites éthiques de la consommation de contenus liés au true crime.

Stéphane Bourgoin, miroir de notre fascination pour la noirceur

Le parcours de Stéphane Bourgoin, aussi fascinant que controversé, incarne une dualité troublante : celle d’un homme à la fois passionné par la compréhension des ténèbres humaines et capable de manipuler les faits pour nourrir sa propre légende. Ses mensonges, bien que condamnables, révèlent une intelligence narrative et une compréhension aiguë des attentes d’un public avide de récits effrayants et captivants.

Au-delà de l’homme, son histoire met en lumière notre rapport ambigu à la violence et à la criminalité. Pourquoi sommes-nous attirés par les récits de tueurs en série ? Pourquoi acceptons-nous, parfois inconsciemment, qu’un récit captivant prime sur la vérité ? Stéphane Bourgoin n’est pas qu’un imposteur ; il est aussi un reflet de notre époque, où l’image et le spectacle priment souvent sur la rigueur et l’honnêteté.

Son cas rappelle enfin l’importance de la responsabilité médiatique et éditoriale. Pendant des décennies, il a pu se présenter comme un expert sans que ses affirmations soient sérieusement vérifiées. Cette crédulité généralisée pose des questions sur le rôle des médias et sur la manière dont les mythes se construisent, parfois à l’insu même de ceux qui les relaient.

Ainsi, Stéphane Bourgoin ne se réduit ni à son imposture, ni à son œuvre. Il symbolise cette frontière floue entre fascination légitime et voyeurisme morbide, entre quête de connaissance et mythe fabriqué. Une figure complexe, donc, parfaitement à sa place dans une réflexion sur les « heures les plus sombres » de notre rapport à la vérité et à la noirceur humaine.

VOUS POURRIEZ AIMER EGALEMENT : Le debunking : une arme contre la désinformation, mais à quel prix ?