Lemmy Kilmister : Sex, drugs & rock’n’roll jusqu’à la tombe

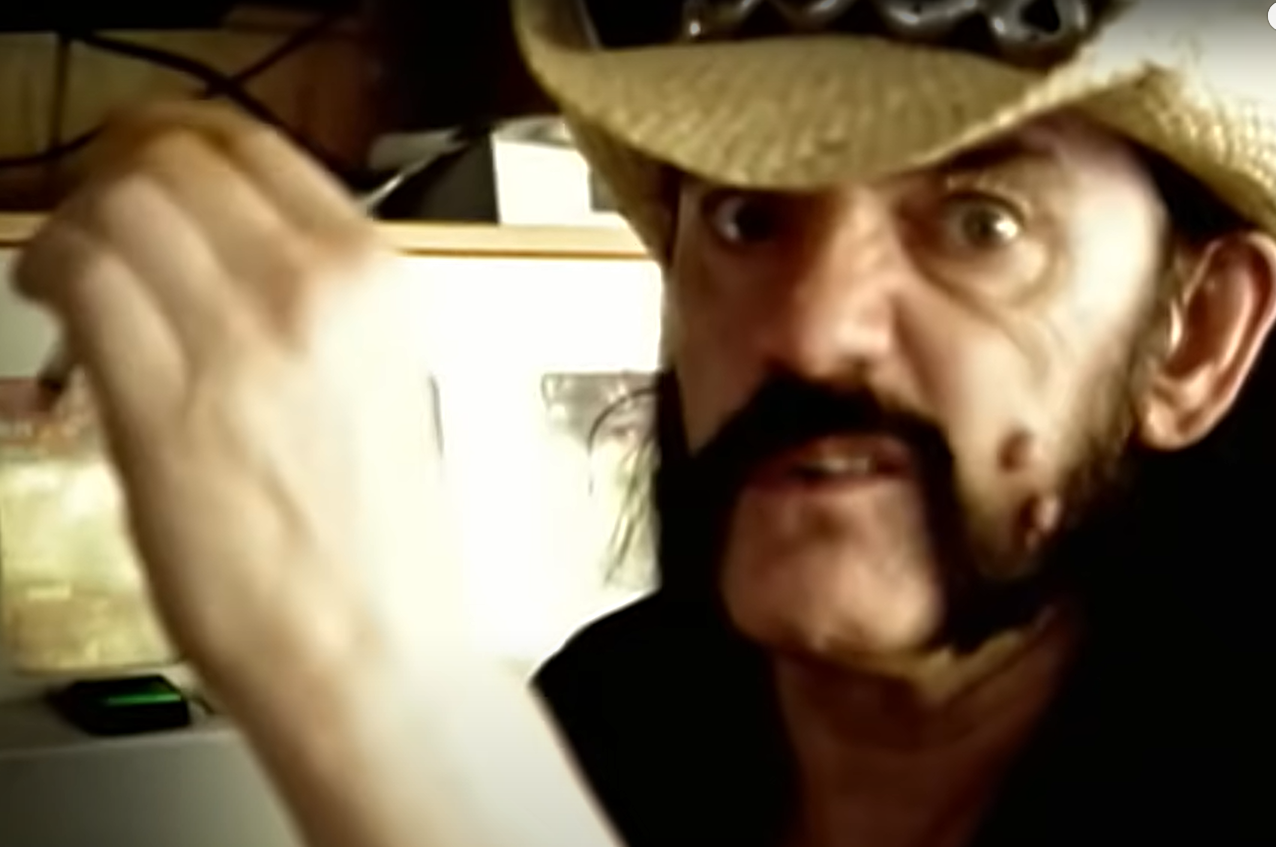

Dans le grand cimetière du rock, peu de figures imposent le même respect que Lemmy Kilmister. Voix râpeuse, jeu de basse martelé comme un moteur en surchauffe, silhouette de desperado vissée à une bouteille de Jack Daniel’s : Lemmy était l’archétype du rocker enragé, de ceux qui brûlent la vie par les deux bouts et refusent toute concession.

Leader incontesté de Motörhead, il a non seulement inventé un son mais aussi une attitude. Inclassable entre le punk, le heavy metal et le rock’n’roll, il a incarné un mode de vie sans frein, fait de bruit, d’excès et d’indifférence absolue aux tendances. Une légende forgée dans le chaos, le whisky et la sueur des concerts.

Mort en 2015, Lemmy n’a pas quitté la scène sans laisser une empreinte indélébile. Des riffs de Ace of Spades à son regard vissé sous un chapeau noir, il demeure une icône de l’indomptable, un totem pour ceux qui refusent d’adoucir leur existence. Entre fascination et autodestruction, il incarne une certaine idée du rock’n’roll : brut, sombre et immortel.

Une jeunesse marquée par la marginalité et la musique

Ian Fraser Kilmister voit le jour un 24 décembre 1945, comme un cadeau de Noël empoisonné pour le monde. Son père, aumônier de la Royal Air Force, quitte le foyer alors que Lemmy n’a que trois mois, le laissant aux bons soins de sa mère et de sa grand-mère. Cette absence paternelle marquera sans doute son rejet de l’autorité et sa fascination pour les figures guerrières, qu’il collectionnera plus tard sous forme de médailles et d’uniformes.

Sa jeunesse se passe entre Newcastle-under-Lyme et le Pays de Galles, où sa mère refait sa vie avec un footballeur devenu entrepreneur. La vie de famille ne l’intéresse pas : il préfère traîner avec les mauvais garçons et écumer les concerts de rock naissant. Très tôt, il comprend que la musique est son passeport pour l’aventure.

C’est en voyant les filles hurler devant les Beatles qu’il décide de se mettre à la guitare. Il joue dans quelques groupes locaux, travaille brièvement dans une usine et se retrouve vite à Londres, ville où l’on ne devient pas star, mais où l’on peut au moins essayer. Là, il croise la route de musiciens en devenir, traîne dans les coulisses des clubs et commence à tisser son réseau dans l’underground londonien. Une initiation qui va le mener aux portes d’une légende : Jimi Hendrix.

Roadie de Jimi Hendrix : la formation express au chaos

En 1967, alors que Londres est en pleine explosion psychédélique, Lemmy atterrit dans l’entourage de Jimi Hendrix. Il partage un appartement avec Noel Redding, le bassiste de l’Experience, et Neville Chesters, leur road manager. Ce dernier lui propose un job de roadie pour Hendrix. Le jeune Lemmy accepte sans hésiter : il n’est peut-être pas encore musicien, mais il a trouvé un moyen d’entrer dans la légende par la porte de service.

Son rôle ? Porter le matériel, accorder les guitares et, surtout, se procurer de la drogue pour la star. À cette époque, Hendrix vit dans un tourbillon d’acide et de substances diverses. Lemmy se charge d’alimenter la machine en LSD, observant de près comment le génie et l’autodestruction cohabitent chez un artiste. « J’ai appris qu’il fallait toujours avoir une paire de cordes de guitare de rechange, et de quoi faire tourner la fête », dira-t-il plus tard avec son ironie habituelle.

Mais ce n’est pas seulement le chaos qu’il retient. Il assiste chaque soir à des performances hallucinantes, voit Hendrix dominer son instrument comme personne et capte une vérité essentielle : la scène est un champ de bataille, et seuls ceux qui donnent tout survivent. Cette leçon, Lemmy ne l’oubliera jamais.

Après quelques mois, il quitte l’Experience et reprend sa propre route, convaincu qu’il ne veut pas seulement être dans l’ombre des légendes, mais en devenir une lui-même. L’occasion va se présenter avec un groupe de space rock : Hawkwind.

L’ère Hawkwind : ascension et première expulsion

En 1971, Lemmy rejoint Hawkwind, un groupe de space rock où les musiciens semblent aussi perchés que leur musique. Problème : il n’a jamais vraiment joué de basse. Solution : il s’en moque. Il plaque des accords comme s’il jouait de la guitare rythmique, avec un son saturé et agressif qui tranche avec les nappes planantes du groupe. Paradoxalement, cette approche primitive devient une signature et donne une énergie brute aux morceaux.

Rapidement, il prend une place centrale dans le groupe, allant jusqu’à chanter sur « Silver Machine », le plus gros succès de Hawkwind. Mais sa personnalité tranche avec l’esprit hippie du groupe. Lemmy ne prêche pas l’amour universel, il préfère l’attitude du cow-boy solitaire avec un verre à la main et une clope au bec.

L’incident décisif arrive en 1975, en pleine tournée américaine. À la frontière canadienne, il est arrêté pour possession de drogue. Hawkwind, déjà fatigué par son comportement, en profite pour le virer sans trop d’états d’âme. Lemmy encaisse le coup sans broncher et se jure de monter un groupe encore plus bruyant, plus rapide, plus dur. Il sait déjà comment il va l’appeler : Motörhead.

Motörhead : bruit, vitesse et mythe

Viré de Hawkwind, Lemmy n’a qu’une idée en tête : fonder le groupe le plus bruyant et sauvage du monde. En 1975, il recrute Larry Wallis (guitare) et Lucas Fox (batterie), puis remplace ces derniers par « Fast » Eddie Clarke et Phil « Philthy Animal » Taylor. L’objectif est simple : pas d’expérimentations planantes, pas de ballades sirupeuses, juste du rock’n’roll joué à 200 km/h.

Le son de Motörhead est un cocktail explosif de hard rock, de punk et de heavy metal, bien que Lemmy refuse ces étiquettes : « On joue du Motörhead, et c’est tout. » Le groupe explose avec Overkill (1979), puis atteint la consécration avec Ace of Spades (1980). Ce titre devient un hymne intemporel, porté par un riff assassin et un texte sur la vie à quitte ou double, résumé par Lemmy en une phrase : « Tu ne gagnes pas si tu ne mises pas. »

Motörhead s’impose comme une anomalie : trop crasseux pour le rock classique, trop rock’n’roll pour le metal traditionnel. Le trio enchaîne les albums et les concerts dévastateurs, forgeant sa réputation de machine de guerre. Sur scène, Lemmy reste fidèle à lui-même : la basse en avant, la voix éraillée, et un Jack Daniel’s toujours à portée de main.

Mais derrière la légende, il y a aussi un coût : disputes internes, consommation excessive, line-up en constante évolution. Peu importe, Lemmy tient la barre et Motörhead reste une institution jusqu’à la fin.

Une vie d’excès et de provocation

Si Lemmy a toujours rejeté l’image du rockstar cliché, il en a pourtant incarné tous les excès. Son régime quotidien ? Whisky-coca, speed, clopes et une dose d’insolence. Il avait une maxime simple : « Je prendrai ma retraite cinq ans après ma mort. »

Drogues et alcool : une hygiène de vie atypique

Contrairement aux rockeurs qui sombraient dans l’héroïne, Lemmy préférait les amphétamines, convaincu que la vitesse valait mieux que la léthargie. Il a consommé du speed pendant plus de 40 ans, refusant de ralentir même lorsque son corps lui envoyait des signaux d’alarme. Il est aussi resté fidèle au whisky, jusqu’à ce qu’un médecin lui ordonne de passer… au vodka-orange, officiellement « pour sa santé ».

Les femmes : un autre excès assumé

Lemmy ne s’est jamais marié et revendiquait plus de 1 000 conquêtes. Sans jamais verser dans la vulgarité, il évoquait les femmes avec un mélange de respect et de fatalisme. Il se définissait comme un séducteur compulsif mais jamais un macho.

Une obsession controversée : les reliques militaires

L’autre passion de Lemmy, plus trouble, était sa collection d’objets militaires, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Casques, uniformes, médailles… Il adorait l’esthétique militaire et la symbolique du pouvoir. Forcément, certains ont pointé du doigt son intérêt pour les reliques nazies, mais Lemmy, fidèle à lui-même, n’en avait rien à faire : « J’aime les uniformes, et ceux des nazis étaient les mieux taillés, voilà tout. »

Provocateur, excessif, indomptable : Lemmy ne s’est jamais excusé d’être lui-même.

L’héritage d’un monstre sacré du rock

Lemmy Kilmister est mort le 28 décembre 2015, quelques jours après avoir appris qu’il était atteint d’un cancer fulgurant. Fidèle à son mode de vie jusqu’au bout, il a refusé de s’apitoyer sur son sort. Il avait toujours affirmé qu’il voulait mourir sur scène, et il n’en était pas loin : Motörhead venait tout juste de terminer une tournée.

Un modèle pour le rock et le metal

Depuis sa disparition, son influence ne s’est jamais estompée. De Metallica à Dave Grohl en passant par Slayer et Guns N’ Roses, tous reconnaissent que Lemmy a redéfini les codes du rock’n’roll. Son attitude, sa musique et son refus du compromis en ont fait une figure tutélaire du metal extrême, du punk et même du hard rock plus classique.

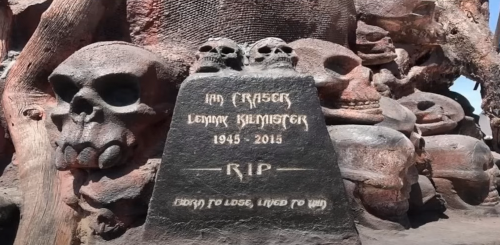

La statue du Hellfest : Lemmy immortalisé en France

S’il y a un endroit où Lemmy est vénéré, c’est bien au Hellfest, le plus grand festival metal de France. En 2016, une statue monumentale à son effigie a été inaugurée sur le site, attirant chaque année des milliers de fans qui viennent lui rendre hommage. La statue d’origine a été remplacée en 2022 par une version plus imposante, sculptée dans du métal, avec des cendres de Lemmy scellées à l’intérieur.

Un symbole puissant : Lemmy ne pouvait pas mourir, alors il est devenu un dieu du rock, gravé dans l’acier et la mémoire collective.

Une étoile filante en acier trempé

Lemmy Kilmister n’était pas qu’un musicien. Il était une attitude, une philosophie, une force brute qui a traversé cinq décennies de rock sans jamais plier. Dans un monde où les artistes finissent souvent par s’assagir, il est resté fidèle à lui-même jusqu’au bout, préférant mourir debout plutôt que de s’éteindre à petit feu.

Son héritage dépasse la musique : il est devenu une icône de l’excès assumé, du refus des conventions et de la liberté absolue. Il a prouvé qu’on pouvait vivre selon ses propres règles, quitte à en payer le prix.

Aujourd’hui, sa voix résonne toujours dans les amplis du Hellfest, sa statue veille sur les fidèles du rock, et chaque accord d’Ace of Spades rappelle que Lemmy ne mourra jamais vraiment. Parce que tant qu’il y aura des guitares saturées et des verres levés en son honneur, son fantôme continuera de hanter les scènes du monde entier.

Pour aller plus loin, il existe un livre co-écrit par Lemmy aux éditions Camion Blanc !