L’extrême gauche en France : Idéal révolutionnaire ou impasse politique ?

L’extrême gauche a toujours incarné un espoir de transformation radicale de la société. De la lutte contre les inégalités à la révolution prolétarienne, en passant par l’anticapitalisme, elle a été le moteur de nombreuses revendications sociales. Mais entre grandeur idéologique et contradictions internes, que reste-t-il aujourd’hui de cet engagement ? Si elle s’est toujours voulue le fer de lance des opprimés, elle a aussi souvent été rattrapée par ses propres paradoxes. D’une lutte de libération, elle a parfois basculé dans l’aveuglement dogmatique ou le sectarisme politique.

Les racines historiques : De la Révolution française à Mai 68

L’extrême gauche trouve ses racines dans les bouleversements sociaux et politiques qui ont jalonné l’histoire de France. La Révolution française, et en particulier la figure de Robespierre et des Montagnards, incarne déjà cette volonté d’une égalité absolue, quitte à user de la Terreur pour l’imposer. Le XIXe siècle voit émerger différentes écoles de pensée : le socialisme utopique de Saint-Simon et Fourier, l’anarchisme de Proudhon, et bien sûr, le marxisme qui va structurer toute la pensée révolutionnaire à venir.

La Commune de Paris en 1871 représente une tentative concrète d’application de ces idées, mais elle se solde par un bain de sang et une répression féroce. Malgré cet échec, l’idéal révolutionnaire ne meurt pas et traverse le XXe siècle avec la montée du communisme et les luttes ouvrières. Après la Seconde Guerre mondiale, l’extrême gauche se divise entre les orthodoxes pro-soviétiques et les trotskistes dénonçant le stalinisme.

Mai 68 marque un tournant : un mouvement spontané, libertaire, anti-autoritaire qui bouscule l’ordre établi. Mais derrière l’iconographie romantique du pavé et des barricades, les contradictions éclatent. Une jeunesse bourgeoise se révolte contre le système, mais finit par y trouver sa place, devenant quelques décennies plus tard les élites qu’elle exécrait. Mai 68 accouche ainsi d’un paradoxe : un souffle révolutionnaire qui aboutit à une libéralisation sociétale bien plus qu’à une transformation politique et économique.

Les grandes figures et leurs idées : Des Lumières à l’action

L’extrême gauche française a vu naître de nombreuses figures emblématiques, certaines devenues mythiques, d’autres ambiguës voire opportunistes. Jean Jaurès, initialement marxiste, devient progressivement un réformiste convaincu, croyant en une transition pacifique vers le socialisme. Sa mort en 1914 symbolise la fin d’une gauche unie face au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Georges Sorel, théoricien du syndicalisme révolutionnaire, glorifie la violence comme outil de transformation sociale, influençant autant les anarchistes que les fascistes. Son legs intellectuel est un témoignage des ambivalences de la radicalité politique.

Daniel Cohn-Bendit, figure de Mai 68, incarne quant à lui l’évolution paradoxale d’une extrême gauche libertaire vers une intégration à l’establishment européen. De l’anarchisme joyeux à l’européisme libéral, son parcours illustre le recyclage de certains idéaux révolutionnaires dans une logique institutionnelle.

Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, tente de raviver l’esprit de la gauche radicale en reprenant les codes d’un populisme de gauche, oscillant entre références marxistes, jacobinisme et démagogie médiatique. Son positionnement témoigne de la difficulté de concilier radicalité et conquête du pouvoir.

Les grandes luttes et leurs dérives : L’échec de la révolution permanente

L’histoire de l’extrême gauche est jalonnée de combats acharnés contre l’ordre établi : luttes ouvrières, antifascisme, engagement pour les droits des minorités et dénonciation du capitalisme. Mais derrière ces nobles causes, la radicalité du mouvement l’a parfois conduit à des impasses destructrices.

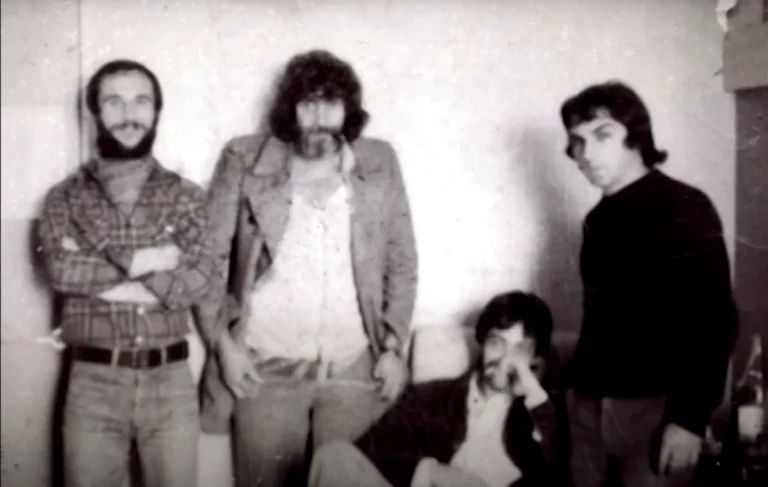

Dans les années 70-80, certaines franges de l’extrême gauche basculent dans le terrorisme : Action Directe en France, la Fraction Armée Rouge en Allemagne, les Brigades Rouges en Italie. Ces groupes, persuadés d’être l’avant-garde du prolétariat, sombrent dans une violence aveugle, totalement coupée du peuple qu’ils prétendaient défendre. La répression étatique les écrase, et ils laissent derrière eux un bilan désastreux.

Même hors de la violence armée, l’extrême gauche s’est parfois enfermée dans un entre-soi idéologique, méprisant la classe ouvrière quand celle-ci ne correspondait plus à ses schémas théoriques. L’ouvrier votant pour le Front National dans les années 90 devient un traître plutôt qu’un électeur à reconquérir. Cette posture moralisatrice explique en partie son affaiblissement dans le champ politique.

L’extrême gauche aujourd’hui : Une coalition sans unité

Aujourd’hui, l’extrême gauche se structure autour du Nouveau Front Populaire, une coalition hétéroclite comprenant La France Insoumise, le Parti Communiste, les Écologistes et le NPA. Si cette union permet de faire front contre l’extrême droite, elle ne repose sur aucune base idéologique solide.

L’extrême gauche actuelle est avant tout définie par son opposition au Rassemblement National et à Reconquête, plus que par une vision politique cohérente. Les contradictions internes sont flagrantes : entre le marxisme classique et le wokisme, entre l’antilibéralisme et le soutien à des politiques identitaires, entre une écologie décroissante et un discours populiste pro-pouvoir d’achat.

Le mouvement des Gilets Jaunes a mis en lumière ces ambiguïtés. Perçus au départ comme une révolte populaire de gauche, certains discours critiques de l’immigration ou favorables à la laïcité ont conduit une partie des médias progressistes à les diaboliser. Cette méfiance a révélé une fracture entre une gauche radicale universitaire et une révolte sociale spontanée plus protéiforme.

Conclusion : Une utopie jamais réalisée, un idéal toujours vivant ?

L’extrême gauche continue d’exister comme une force critique du système, mais elle peine à incarner une alternative crédible. Prisonnière de ses divisions internes, de son décalage avec les classes populaires et de son isolement politique, elle semble condamnée à une posture d’opposition plus que de transformation. Pourtant, son héritage idéologique persiste et continue d’influencer les débats sur la justice sociale, l’écologie et la lutte contre le néolibéralisme. Reste à savoir si elle saura un jour dépasser ses contradictions pour redevenir une véritable force de changement.