Conservatisme : comprendre (enfin) une pensée trop souvent caricaturée

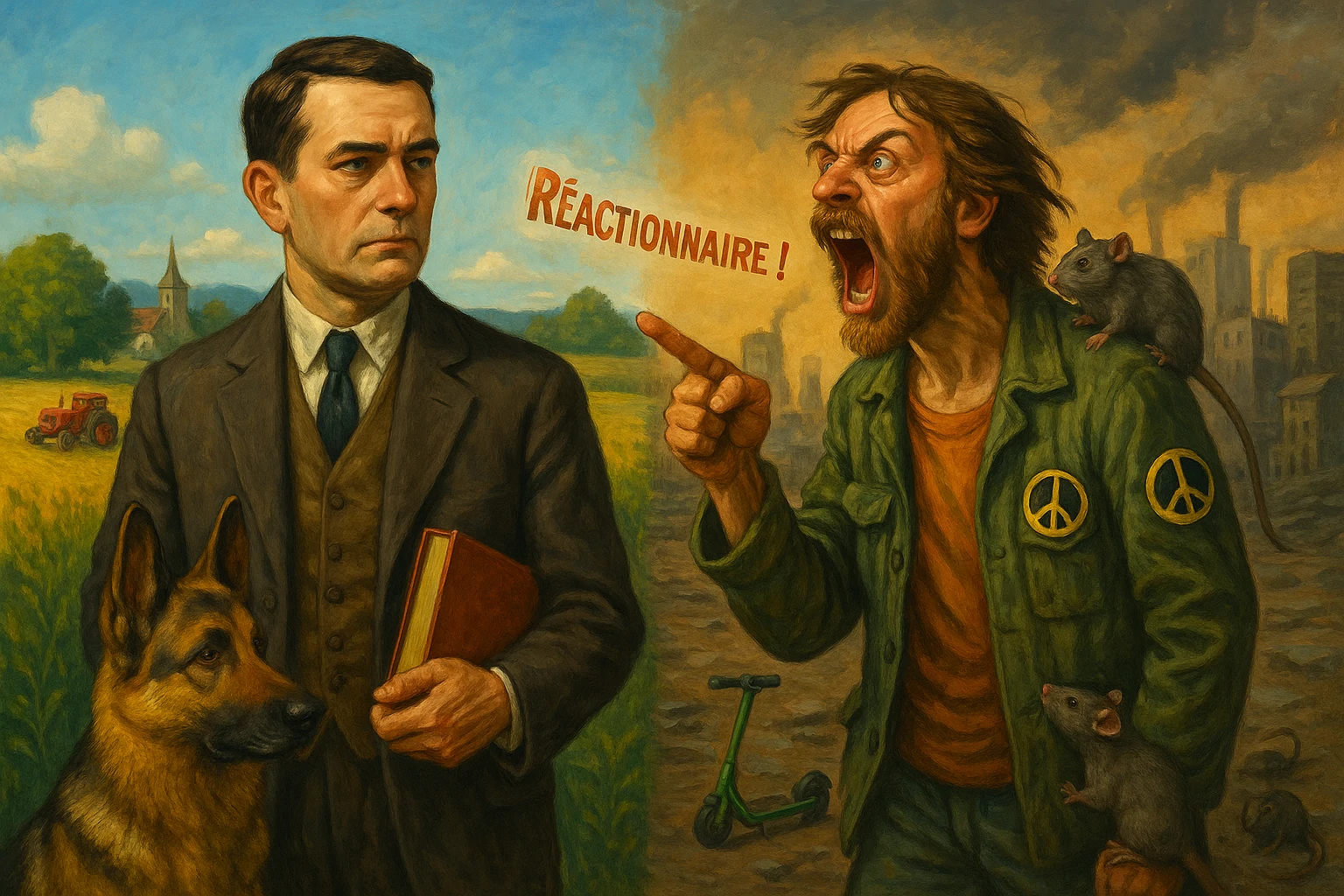

Le conservatisme est un mot qui, aujourd’hui, sent le soufre. Dans le langage médiatique et politique courant, il semble devenu synonyme d’immobilisme, de réaction, voire de fascisme. Accusation pratique, qui permet d’écarter d’un revers de main toute idée un tant soit peu réfractaire aux vents du progrès — ou du moins à ce qui se présente comme tel. Pourtant, si l’on sort des clichés et des raccourcis paresseux, on découvre que le conservatisme est une philosophie bien plus subtile et profonde que ce que ses contempteurs veulent bien admettre.

Être conservateur, ce n’est pas être figé, ce n’est pas rêver d’un passé révolu, ce n’est pas s’opposer à toute évolution. C’est comprendre que toute transformation d’un ordre établi a un prix, que les acquis civilisationnels ne sont pas des évidences mais des constructions fragiles, et qu’il est parfois plus sage de préserver que de révolutionner. Comme l’écrivait Albert Camus, « il s’agit d’empêcher que le monde ne se défasse » plutôt que de le précipiter dans un mouvement perpétuel et insensé.

Mais alors, qu’est-ce qu’être conservateur aujourd’hui ? Est-ce uniquement une posture politique ? Ou bien y a-t-il un conservatisme culturel, philosophique, voire écologique ? C’est ce que nous allons explorer, en redonnant à cette pensée ses lettres de noblesse et en démontant les caricatures qui lui collent à la peau.

Origines et définitions du conservatisme

Le conservatisme, en tant que courant de pensée, naît dans la tourmente. Il n’émerge pas comme une idéologie constituée, mais comme une réaction instinctive à ce qui apparaît comme une menace pour l’ordre social. Son père spirituel, l’Anglais Edmund Burke, publie en 1790 ses Réflexions sur la Révolution de France, où il s’alarme du chaos engendré par la destruction des institutions et des traditions. Pour lui, la société est un édifice construit par des générations successives, et l’on ne peut pas impunément en arracher les fondations sans risquer l’effondrement.

Dès lors, le conservatisme se définit avant tout comme une attitude plutôt qu’un programme rigide : une prudence face au changement, un respect des structures héritées, une méfiance vis-à-vis des utopies révolutionnaires. Contrairement aux doctrines progressistes qui voient l’histoire comme une marche vers un avenir radieux, le conservatisme considère que l’humanité n’est pas perfectible à l’infini, que les passions humaines restent les mêmes à travers les siècles, et que les institutions ont précisément pour rôle de canaliser ces forces souvent destructrices.

Le conservatisme politique prend ainsi diverses formes selon les époques et les pays. Il peut être monarchiste ou démocratique, libéral ou protectionniste, autoritaire ou tempéré. Ce qui le définit avant tout, c’est cette volonté de préserver un ordre social stable contre les expérimentations dangereuses et les bouleversements brutaux.

Mais le conservatisme ne se limite pas au champ politique. Il s’infiltre dans la culture, la philosophie, et même dans des domaines inattendus comme l’écologie. Avant d’explorer ces aspects, arrêtons-nous sur quelques figures qui ont donné à cette pensée sa profondeur et sa légitimité.

Figures emblématiques de la pensée conservatrice

Le conservatisme n’a jamais eu de prophètes ni de manifeste fondateur. Contrairement au marxisme ou au libéralisme, il ne repose pas sur un système de pensée rigide, mais sur une constellation de penseurs qui, chacun à leur manière, ont tenté de défendre une certaine vision de la société. Voici trois figures majeures qui illustrent cette diversité.

Edmund Burke (1729-1797) : l’intuition du désastre

Burke est souvent considéré comme le père du conservatisme moderne. Son œuvre la plus célèbre, Réflexions sur la Révolution de France, est un réquisitoire implacable contre l’aveuglement des révolutionnaires, convaincus de pouvoir reconstruire la société sur des bases purement rationnelles. Pour Burke, cette prétention est non seulement absurde, mais dangereuse : elle méconnaît la complexité du monde et le poids des traditions qui structurent les sociétés. Il oppose à la table rase révolutionnaire une vision organique du politique, où les institutions doivent évoluer lentement, en tenant compte de l’expérience du passé.

Alexis de Tocqueville (1805-1859) : le conservateur libéral

Tocqueville n’était pas un conservateur au sens strict, mais son regard sur la démocratie en fait un penseur fondamental pour toute réflexion conservatrice. Dans De la démocratie en Amérique, il salue l’égalité des conditions mais met en garde contre ses dérives : le nivellement des esprits, la tyrannie de la majorité, la tentation du despotisme doux où l’État-nounou prend en charge les individus jusqu’à les infantiliser. Tocqueville est un conservateur paradoxal : il accepte le mouvement de l’histoire, mais veut en limiter les dégâts en préservant les libertés individuelles et les corps intermédiaires.

Michael Oakeshott (1901-1990) : la prudence avant tout

Philosophe britannique méconnu du grand public, Oakeshott a développé une vision profondément sceptique du politique. Pour lui, le conservatisme n’est pas une doctrine, mais une disposition : celle qui consiste à préférer « le familier à l’inconnu, l’essayé au non prouvé, le réel au possible ». Contre l’obsession du changement pour le changement, il rappelle que les institutions ne sont pas là pour réaliser des idéaux abstraits, mais pour garantir un cadre de vie stable et prévisible.

Ces trois penseurs illustrent des facettes différentes du conservatisme : Burke en est la figure historique, Tocqueville en exprime les dilemmes, Oakeshott en rappelle la prudence fondamentale. Mais cette pensée ne se limite pas au politique : elle irrigue aussi la culture, la philosophie, et même l’écologie.

Les différentes facettes du conservatisme

Le conservatisme est trop souvent réduit à une posture politique. Pourtant, sa logique dépasse largement le cadre des institutions et des gouvernements. Il touche aussi à la culture, à la philosophie et même à l’écologie, chaque domaine illustrant à sa manière cette volonté de préserver ce qui mérite de l’être et de se méfier des ruptures brutales.

Le conservatisme politique : l’ordre avant l’utopie

En politique, être conservateur, ce n’est pas refuser tout changement. C’est refuser le changement pour le changement, et surtout, c’est exiger qu’il soit progressif, réfléchi et ancré dans l’expérience. Contrairement aux idéologies révolutionnaires qui promettent des lendemains qui chantent, le conservatisme considère que la société est un équilibre fragile et que toute transformation radicale risque d’avoir des effets pervers imprévus.

C’est pourquoi un conservateur valorise l’État de droit, les institutions, la séparation des pouvoirs, et rejette les visions messianiques du pouvoir qui prétendent réinventer la société. Il s’oppose à l’hyper-centralisation étatique autant qu’à l’atomisation individualiste, prônant un système de corps intermédiaires (famille, associations, communautés locales) qui assurent la cohésion du tissu social.

Le conservatisme culturel : la mémoire contre l’oubli

Un conservateur culturel ne défend pas uniquement les institutions, il défend aussi un patrimoine, un héritage, une mémoire collective. Dans un monde où tout est éphémère et où la culture est de plus en plus réduite à une marchandise jetable, le conservatisme culturel rappelle que l’art, la littérature et l’histoire ne sont pas de simples distractions mais les fondations d’une civilisation.

Être conservateur en culture, c’est refuser la tabula rasa qui voudrait réécrire l’histoire au gré des sensibilités du moment, c’est défendre la transmission des œuvres classiques, non pas comme des reliques du passé, mais comme des sources vivantes d’intelligence et de beauté. C’est aussi se méfier du relativisme culturel qui place sur un pied d’égalité toutes les formes d’expression sans hiérarchie ni exigence.

Le conservatisme philosophique : la prudence avant l’idéologie

Le conservatisme n’est pas seulement une position politique ou un goût pour les vieilles pierres. Il est aussi une posture intellectuelle, une manière d’envisager le monde qui repose sur le doute et la prudence. Là où les idéologies progressistes ont tendance à simplifier le réel en le réduisant à une lutte binaire (les oppresseurs contre les opprimés, le passé contre l’avenir), le conservatisme rappelle que la société est un organisme complexe, que l’on ne peut modifier sans précautions sous peine de conséquences désastreuses.

Là encore, Michael Oakeshott résume parfaitement cette attitude : le conservateur préfère l’essayé au non prouvé, le réel au possible, le familier à l’inconnu. Ce qui ne veut pas dire qu’il refuse tout progrès, mais simplement qu’il le soumet à un examen critique rigoureux, en demandant qui en bénéficie, à quel prix, et avec quelles garanties.

Le conservatisme écologique : préserver plutôt qu’exploiter

On pourrait croire que l’écologie est une idée progressiste par essence. Pourtant, elle est aussi profondément conservatrice : elle repose sur l’idée qu’il existe un équilibre naturel à protéger, que nous sommes responsables d’un héritage et que nous devons le transmettre intact aux générations futures.

Les véritables écologistes ne sont-ils pas des conservateurs qui s’ignorent ? Ils dénoncent les excès du capitalisme, l’exploitation irresponsable des ressources, la destruction des paysages et des écosystèmes, tout cela au nom d’une sacro-sainte croissance. Leur combat rejoint, d’une certaine manière, celui du conservateur : celui qui refuse le culte du progrès pour le progrès, celui qui prône la préservation face à la frénésie de consommation et d’innovation permanente. Une telle convergence se cristallise dans les débats sur la décroissance, qui redonne au ralentissement et à la sobriété leurs lettres de noblesse.

Ironie suprême : les écologistes radicaux sont en réalité des réactionnaires, puisqu’ils veulent revenir à une époque pré-industrielle où l’homme vivait en harmonie avec la nature. Un conservateur, lui, ne cherche pas forcément à retourner en arrière, mais simplement à ralentir la destruction et à préserver ce qui mérite de l’être.

Déconstruction des idées reçues : quand « conservateur » devient une insulte fourre-tout

Aujourd’hui, traiter quelqu’un de conservateur revient presque à l’excommunier du grand club du Bien. Dans les médias et les milieux intellectuels dominants, le terme est devenu une invective, synonyme de régression, de crispation, voire de fanatisme. Si vous êtes conservateur, c’est forcément que vous êtes un vieux réac’, un patriarche autoritaire, un nostalgique du temps où l’on fumait dans les trains et où l’on pouvait « tout dire » sans se soucier des sensibilités contemporaines.

Mais cette diabolisation repose sur des contresens flagrants. Démonstration.

Idée reçue n°1 : le conservatisme, c’est l’immobilisme

Faux. Un conservateur n’est pas contre le changement, il est contre le changement brutal et inconsidéré. Il sait que certaines réformes sont nécessaires, mais il refuse qu’elles soient imposées au nom d’idéaux abstraits sans prendre en compte l’expérience du passé. Comme disait Talleyrand : « Tout ce qui est excessif est insignifiant. »

Si l’on suivait la logique anti-conservatrice, il faudrait sans cesse tout détruire et tout reconstruire au nom du progrès. Mais progresser vers quoi, au juste ? Comme disait Chesterton, « Avant d’abattre une clôture, il faudrait se demander pourquoi elle a été érigée. »

Idée reçue n°2 : le conservatisme est forcément d’extrême droite

D’une paresse intellectuelle confondante. Certes, l’extrême droite peut se revendiquer d’un certain conservatisme (souvent dévoyé), mais cela ne signifie pas que tout conservateur est d’extrême droite. De Gaulle était conservateur, Churchill était conservateur, Tocqueville était conservateur… Sont-ils pour autant assimilables aux idéologies totalitaires ?

Cette confusion vient du fait que notre époque ne conçoit l’histoire qu’en termes de progrès linéaire, où tout ce qui précède est un archaïsme voué à disparaître. Dès lors, toute résistance au mouvement devient suspecte. Pourtant, il existe un conservatisme démocratique, humaniste et libéral, qui ne cherche pas à imposer une vision réactionnaire du monde mais simplement à préserver ce qui fonctionne.

Idée reçue n°3 : le conservatisme est une pensée dépassée

Au contraire, il n’a jamais été aussi pertinent. À une époque où tout va trop vite, où l’on nous vante l’idéologie de la disruption permanente, où l’on détruit des siècles d’acquis culturels et sociaux sous prétexte de modernité, le conservatisme est un rempart contre l’amnésie généralisée.

Prenons un exemple simple : les débats actuels sur l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Qui est le plus rationnel ? Celui qui se précipite aveuglément vers un avenir transhumaniste où les machines nous remplaceront, ou celui qui dit : « Réfléchissons avant de tout dérégler. Mesurons les conséquences. Apprenons du passé. » ?

En somme, le conservateur est celui qui met du plomb dans l’aile des apprentis sorciers.

Le conservatisme, une pensée pour aujourd’hui

Le conservatisme est une pensée méprisée, caricaturée, simplifiée à l’extrême, alors qu’il n’a jamais été aussi nécessaire. À une époque où l’on célèbre le changement pour le changement, où chaque nouveauté est accueillie comme un progrès sans que l’on prenne le temps d’en mesurer les conséquences, le conservatisme est la voix de la prudence et du bon sens.

Être conservateur, ce n’est pas être hostile à toute évolution, c’est exiger qu’elle soit justifiée, maîtrisée et respectueuse du passé. C’est comprendre que tout ne se vaut pas, que certaines traditions méritent d’être préservées, que l’histoire et la culture sont des trésors qu’il ne faut pas brader. C’est refuser l’amnésie collective et rappeler que la mémoire est un antidote contre les erreurs répétées.

Et surtout, être conservateur, c’est refuser les simplifications binaires. Ce n’est pas être réactionnaire, ce n’est pas être figé, ce n’est pas être nostalgique d’un âge d’or fantasmé. C’est simplement prendre au sérieux la complexité du monde et ne pas céder aux illusions du progrès automatique.

Ironiquement, le véritable conservateur est peut-être celui qui sauvera le XXIe siècle du chaos. Face à la frénésie du changement, face aux excès du tout-numérique, face à la dilution des repères culturels et sociaux, il est celui qui dit : « Stop. Réfléchissons. Que voulons-nous conserver ? Que sommes-nous prêts à sacrifier ? »

Car finalement, comme le rappelait Camus, notre rôle n’est peut-être pas de refaire le monde, mais simplement d’empêcher qu’il ne se défasse.