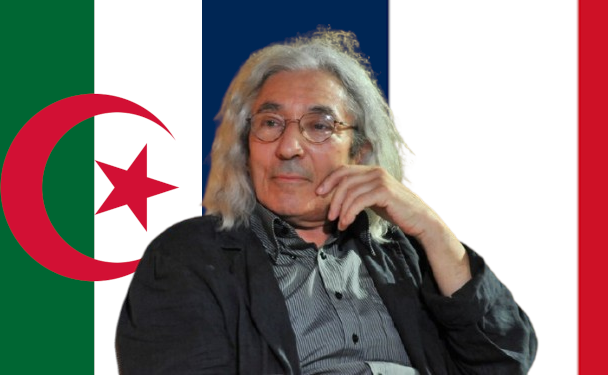

Boualem Sansal, écrivain dissident : le prix des idées libres

Boualem Sansal, écrivain franco-algérien de renom, s’est imposé comme l’une des voix les plus critiques du régime algérien et des dérives de l’islamisme. Ses œuvres, saluées internationalement, abordent avec courage des thématiques sensibles, mêlant mémoire historique et engagement politique. Mais en novembre 2024, son combat pour la liberté d’expression a pris une tournure dramatique : il a été arrêté dès son arrivée à l’aéroport d’Alger et accusé d’« acte terroriste ou subversif », une charge grave qui pourrait le condamner à la réclusion à perpétuité.

Ce nouvel épisode soulève des interrogations fondamentales sur l’état de la liberté d’expression en Algérie et, plus largement, sur la répression des voix dissidentes dans le monde. Si les Lumières avaient promis de tourner la page des arrestations arbitraires et de la censure, l’arrestation de Boualem Sansal rappelle tragiquement que ces idéaux restent menacés, parfois même anéantis.

Cet article explore les faits entourant son arrestation, les réactions internationales qu’elle a suscitées, et place cet événement dans une perspective historique et politique plus large. De Voltaire à Boualem Sansal, les écrivains paient souvent le prix fort pour leurs idées. Leur combat reste une mise en garde contre la fragilité de nos libertés.

Les faits : arrestation et accusations

Le 16 novembre 2024, Boualem Sansal, 75 ans, est arrêté à l’aéroport d’Alger dès son arrivée en provenance de Paris. Écrivain reconnu pour ses critiques virulentes envers le régime algérien et l’islamisme radical, il est accusé par les autorités d’« acte terroriste ou subversif ». Ces accusations, qui pourraient entraîner une peine de réclusion à perpétuité, reposeraient sur des déclarations publiques et des passages de ses œuvres jugés contraires à l’unité nationale et à la sécurité de l’État.

Sansal a été transféré à la prison de Koléa, située à environ 35 kilomètres d’Alger, sans que sa défense n’ait été informée au préalable. Ce manque de transparence dans la procédure a suscité une vive inquiétude, tant auprès de sa famille que de ses soutiens internationaux. Selon son avocat, ces accusations seraient infondées et traduiraient une volonté manifeste de faire taire une voix critique gênante pour le régime.

L’arrestation de Boualem Sansal intervient dans un contexte politique marqué par un durcissement des libertés en Algérie. Depuis plusieurs années, les autorités ont renforcé la répression des journalistes, des opposants politiques et des intellectuels dissidents, invoquant régulièrement des menaces à la sécurité nationale. Cette stratégie, qui vise à étouffer toute forme de contestation, s’inscrit dans une volonté d’imposer une conformité idéologique stricte au sein du pays.

Réactions et mobilisation internationales

L’arrestation de Boualem Sansal a provoqué une onde de choc dans le monde entier. La communauté littéraire internationale a rapidement réagi, dénonçant une atteinte grave à la liberté d’expression. Plusieurs figures majeures de la littérature, dont des lauréats du prix Nobel, ont exprimé leur indignation. Salman Rushdie, lui-même victime de censure et de menaces, a qualifié cet emprisonnement de « scandale d’une époque qui prétend pourtant avoir appris des leçons du passé ».

En France, des écrivains, éditeurs et institutions culturelles ont lancé des appels à la libération immédiate de Boualem Sansal. Le ministre de la Culture a condamné « une injustice intolérable » et insisté sur le rôle fondamental des écrivains comme porteurs d’idées dans nos sociétés. Amnesty International et Reporters Sans Frontières ont également pris position, alertant sur la montée des violations des droits de l’homme en Algérie et appelant à une mobilisation accrue.

Sur le plan politique, des parlementaires européens et des représentants de la diplomatie française ont exprimé leur préoccupation. La pression s’est accentuée sur les autorités algériennes pour garantir un procès équitable, bien que la perspective d’une telle issue semble incertaine au vu des précédents.

Cependant, en Algérie, les réactions ont été plus contrastées. Si certains intellectuels locaux ont dénoncé l’arrestation, d’autres se sont montrés plus prudents, craignant des représailles. Dans les médias officiels, Boualem Sansal a été présenté comme un agitateur, un « écrivain au service de puissances étrangères ». Cette rhétorique, utilisée pour discréditer les voix dissidentes, illustre les tensions qui traversent le pays.

La répression des écrivains à travers l’Histoire

L’arrestation de Boualem Sansal s’inscrit dans une longue lignée d’écrivains persécutés pour leurs idées. Dans l’histoire, les régimes autoritaires ont souvent perçu les œuvres littéraires comme des menaces directes à leur autorité, et les écrivains comme des ennemis à réduire au silence.

En France, l’Ancien Régime utilisait les lettres de cachet pour emprisonner les dissidents. Voltaire, célèbre pour ses satires et ses critiques du pouvoir, en a été victime à plusieurs reprises. Dans le même esprit, Gustave Flaubert et Charles Baudelaire ont été poursuivis au XIXe siècle pour « outrage à la morale publique et religieuse », en raison de passages jugés immoraux dans Madame Bovary et Les Fleurs du Mal. Ces procès ont marqué l’histoire de la lutte pour la liberté artistique en France.

À l’étranger, les cas sont tout aussi frappants. Fiodor Dostoïevski a été condamné à la prison en Sibérie pour avoir participé à un cercle intellectuel critique envers le tsarisme. Salman Rushdie, menacé de mort par une fatwa en 1989, a vécu sous protection pendant des années après la publication de Les Versets sataniques. Plus récemment, Liu Xiaobo, écrivain et militant chinois, a reçu le prix Nobel de la paix en 2010 alors qu’il purgeait une peine de prison pour « subversion ».

Ces exemples montrent que la répression des écrivains traverse les siècles et les régimes politiques. Si les Lumières ont marqué un tournant décisif en Occident, affirmant la liberté d’expression comme une valeur essentielle, cette conquête reste fragile. L’affaire Boualem Sansal en est une preuve contemporaine : malgré les progrès apparents, des écrivains continuent de payer le prix fort pour leurs idées.

Analyse critique : un retour en arrière ?

L’affaire Boualem Sansal suscite un sentiment troublant de régression. Alors que les Lumières avaient jeté les bases de la liberté d’expression en tant que pilier des sociétés modernes, l’arrestation d’un écrivain pour ses idées rappelle des pratiques d’un autre âge. Les lettres de cachet, utilisées sous l’Ancien Régime pour faire taire les dissidents, semblent trouver leur écho dans les procédures autoritaires modernes, où les accusations de « menace à la sécurité nationale » servent de prétexte pour justifier l’injustifiable.

En Algérie, l’affaire Sansal illustre les tensions croissantes entre un régime autoritaire et une société en quête de justice et de liberté. Depuis plusieurs années, le pouvoir central s’efforce de renforcer son contrôle sur les institutions, les médias et les voix critiques. Dans ce contexte, la littérature, par sa capacité à dénoncer et à éclairer, devient une cible privilégiée. Les mots de Boualem Sansal, à la fois poétiques et corrosifs, ont visiblement ébranlé un système incapable de tolérer la moindre remise en question.

Sur un plan plus large, cet événement témoigne de la fragilité persistante des acquis démocratiques. De nombreux pays, même en Occident, connaissent une recrudescence des attaques contre les journalistes, les intellectuels et les militants. La montée des discours nationalistes et populistes participe à cette remise en cause des libertés fondamentales, sous prétexte de protéger l’identité ou la sécurité.

L’arrestation de Boualem Sansal doit donc être lue comme un avertissement. Elle rappelle que la défense de la liberté d’expression n’est jamais acquise. Elle exige une vigilance constante et une solidarité internationale, non seulement envers les écrivains, mais envers tous ceux qui osent s’exprimer dans des contextes répressifs.

Boualem Sansal et le retour de la censure : La plume sous les verrous

L’arrestation de Boualem Sansal incarne un combat universel pour la liberté d’expression. Cet écrivain, dont les mots ont su transcender les frontières, se retrouve aujourd’hui enfermé pour avoir osé penser autrement. Ce drame, qui semble tout droit sorti d’un passé révolu, rappelle que la censure et la répression restent des outils puissants dans les mains des régimes autoritaires.

À travers l’histoire, de Voltaire à Liu Xiaobo, les écrivains ont souvent été les premières victimes des systèmes qui redoutent les idées. Pourtant, ils ont aussi été des figures de résistance, portant en eux l’espoir d’un changement. Boualem Sansal s’inscrit dans cette lignée, et son cas doit nous interpeller : que faisons-nous pour défendre ceux qui risquent leur liberté au nom de la vérité ?

Il appartient désormais à la communauté internationale, aux intellectuels et aux citoyens de se mobiliser. L’arrestation de Boualem Sansal n’est pas qu’un événement isolé ; c’est un symbole des défis persistants auxquels nos sociétés sont confrontées. En défendant cet écrivain, c’est un principe fondamental que nous préservons : celui du droit de chacun à s’exprimer librement, sans crainte ni menace.