Action directe : quand la révolution sombre dans la terreur

Dans les années 1980, alors que la France de Mitterrand oscille entre socialisme de façade et réalités économiques brutales, un groupe d’extrême gauche décide que les tracts et les manifs ne suffisent plus. Leur credo : on ne négocie pas avec le capitalisme, on l’attaque. Leur méthode : la lutte armée, façon Brigades Rouges ou Fraction Armée Rouge. Leur nom : Action directe.

Né de la radicalité post-Mai 68 et d’une fascination pour la guérilla urbaine, Action directe se revendique d’un marxisme-léninisme dur, avec une touche d’anarchisme. Mais derrière la théorie, il y a les actes : attentats à la bombe, braquages, assassinats ciblés. Le tout au nom d’un idéal révolutionnaire qui, curieusement, ne semblait pas très compatible avec leur passion pour les fusillades et les exécutions sommaires.

Entre grand-guignol et tragédie, leur parcours s’achève en 1987 avec l’arrestation de leurs membres fondateurs, après une décennie de cavale et de violence. Mais leur histoire interroge encore aujourd’hui : jusqu’où peut-on aller au nom d’une cause ? La violence est-elle un moyen valable pour imposer la justice sociale ? Ou bien, pour paraphraser une célèbre parodie, est-ce simplement une version armée du « Aimez-vous les uns les autres, bande de connards » ?

Action Directe : Origines et influences

À la fin des années 1970, la France n’est plus en mai 68, mais certains en ont encore les pavés sous les ongles. Le pays est en crise, le chômage grimpe, et le rêve d’un socialisme triomphant s’effrite face aux réalités économiques. Dans ce climat morose, une partie de l’extrême gauche refuse d’abandonner la lutte et se radicalise.

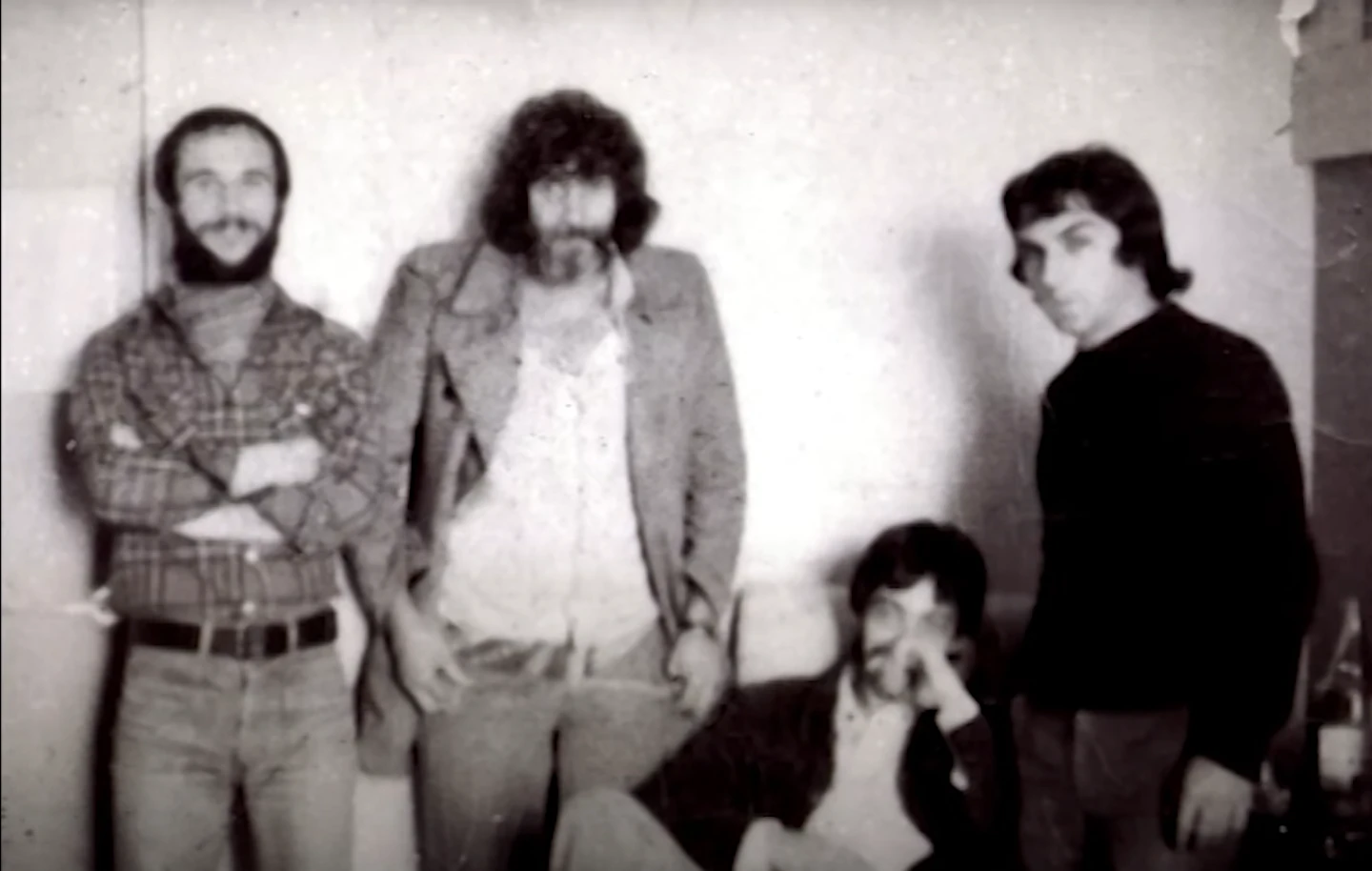

Action directe naît officiellement en 1979, issu de la fusion entre plusieurs groupes d’activistes gauchistes et autonomes. Parmi eux, des militants qui ont déjà de l’expérience dans la clandestinité, certains ayant combattu la dictature franquiste en Espagne ou côtoyé des mouvements révolutionnaires en Italie et en Allemagne.

Inspirés par des organisations comme les Brigades Rouges (Italie) et la Fraction Armée Rouge (Allemagne), ils se voient comme des guérilleros urbains, déterminés à attaquer le « système capitaliste » de l’intérieur. Leur logique ? Si l’État est violent envers les classes populaires (via la répression, l’exploitation, les inégalités), alors la violence révolutionnaire est une réponse légitime. Un syllogisme séduisant pour certains, complètement délirant pour d’autres.

Le problème, c’est que dans la vraie vie, un pays comme la France de 1980 n’a rien d’une dictature sud-américaine. Mais ça, nos apprentis Che Guevara hexagonaux s’en fichent. Pour eux, le combat contre « l’État bourgeois » et « l’impérialisme occidental » justifie tout, y compris les balles dans la tête.

Idéologie et revendications

Dans l’esprit d’Action directe, le monde est simple : d’un côté, les oppresseurs (capitalistes, impérialistes, élites), de l’autre, les opprimés (ouvriers, prolétaires, peuples en lutte). Entre les deux, une seule solution : la guerre sociale. Pas des discussions, pas des compromis, pas des slogans mollassons dans des manifs autorisées. Non. Des armes, des bombes et des cadavres.

Le groupe puise son idéologie dans un curieux mélange de marxisme-léninisme, d’autonomie ouvrière, et d’anti-impérialisme radical. Ils se voient comme les héritiers des révolutionnaires du XXe siècle, mais en version banlieusarde et clandestine. Ils veulent « détruire le capitalisme », « abolir les classes », « mettre fin à l’impérialisme français ». Rien que ça.

Leurs cibles ? Tout ce qui symbolise l’État et le capital :

- Les institutions militaires et industrielles (parce que vendre des armes à des dictateurs, c’est mal, ce qui est vrai, mais tuer des PDG en pleine rue, c’est mieux, ce qui est pour le moins… discutable).

- Les grandes entreprises (parce que le patronat exploite le peuple, donc autant leur coller des balles).

- Les médias et intellectuels considérés comme « complices du système » (parce que la liberté de la presse, c’est surfait).

Bref, tout ce qui ne pense pas comme eux est un ennemi. Une posture assez radicale, qui rappelle un peu ces gens qui prônent la tolérance en menaçant de mort ceux qui ne sont pas d’accord avec eux.

L’incohérence totale

On peut comprendre qu’une certaine rage contre le système pousse des militants à l’action. Mais le problème fondamental d’Action directe, c’est qu’ils rêvent d’un monde plus juste… en tuant des gens. Ils dénoncent la violence du capitalisme… en braquant des banques. Ils veulent l’émancipation du peuple… sans demander son avis.

À ce stade, il manque juste un mec pour dire « Nous devons imposer la démocratie… par la dictature », et on a la parfaite caricature du révolutionnaire qui tourne en rond dans son propre délire.

Modes d’action et opérations marquantes

Puisqu’ils ont décrété que la révolution ne se ferait pas avec des pétitions et des sit-ins, les membres d’Action directe ont choisi la voie la plus spectaculaire : le terrorisme. Clandestinité, violence ciblée, attentats spectaculaires : tout est bon pour marquer les esprits et frapper leurs « ennemis de classe ».

Un mode opératoire inspiré de la guérilla urbaine

Le groupe fonctionne en cellules autonomes, un mode d’organisation hérité de la lutte antifranquiste et des mouvements d’extrême gauche européens. Ils s’inspirent directement des Brigades Rouges italiennes ou de la Fraction Armée Rouge allemande. L’idée est simple :

- Frappes rapides, puis dispersion pour éviter les arrestations.

- Pas de leader officiel, tout repose sur de petits groupes indépendants.

- Un réseau de complices pour loger, financer et cacher les membres recherchés.

Leur arsenal inclut des attentats à la bombe, des braquages (pour financer leurs opérations) et des assassinats ciblés. Tout ça, bien sûr, est revendiqué dans des communiqués écrits dans un style grandiloquent, où ils s’autoproclament vengeurs du peuple.

Les assassinats emblématiques

- René Audran (1985) : Directeur des affaires internationales au ministère de la Défense, il est abattu devant chez lui. Pourquoi lui ? Parce qu’il supervisait les ventes d’armes françaises à l’étranger. Un crime impardonnable pour Action directe, qui jugeait sans appel depuis son tribunal clandestin.

- Georges Besse (1986) : PDG de Renault, assassiné en pleine rue. Motif invoqué ? Il aurait licencié des ouvriers. Logique action-directienne : licencier des gens, c’est mal ; tuer un homme de sang-froid, c’est une noble cause.

Attentats, braquages, et autres « actions »

En plus des assassinats, le groupe revendique des dizaines d’attentats à la bombe, visant notamment des sièges de grandes entreprises ou des bâtiments militaires. Ils braquent des banques, expliquant que c’est une forme de « réappropriation prolétarienne ». Un peu comme Robin des Bois, sauf que l’argent sert à acheter des armes plutôt qu’à aider les pauvres.

Le tout est justifié par une logique simple : l’État est violent, donc nous devons être plus violents que lui. Un raisonnement en béton armé… qui va rapidement se heurter à une évidence : quand on tue des gens, on finit par attirer l’attention de la police.

Chute et démantèlement

Il y a une règle universelle dans l’histoire des groupes terroristes : plus on joue avec le feu, plus on finit par se brûler. Et en 1987, après des années d’attentats et d’assassinats, Action directe se retrouve en pleine combustion.

L’inévitable traque policière

Dès les premières attaques du groupe, les services de renseignement français sont sur leurs traces. Mais Action directe est organisé en cellules clandestines, ce qui complique la tâche. Pendant des années, ils échappent aux autorités, se réfugiant dans des planques en France ou à l’étranger, bénéficiant parfois de soutiens dans certains milieux militants.

Mais après l’assassinat de Georges Besse en 1986, la pression devient insoutenable. Les services de sécurité intensifient la traque, multiplient les surveillances et infiltrations. L’État veut en finir avec cette « guerre sociale » autoproclamée.

L’arrestation finale (1987)

Le 21 février 1987, la cavale prend fin. Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron et Georges Cipriani, les principaux membres encore actifs, sont arrêtés dans une ferme près d’Orléans. Fin de l’histoire. Le reste du réseau est progressivement démantelé.

Leur procès, ultra-médiatisé, aboutit à des condamnations lourdes :

- Perpétuité pour Rouillan et Ménigon.

- Peines de prison de longue durée pour les autres membres.

- La justice française est inflexible : on ne rigole pas avec le terrorisme, même révolutionnaire.

Un épilogue amer pour les révolutionnaires de salon

Avec le recul, l’échec d’Action directe était écrit d’avance. Ils se voyaient comme une avant-garde révolutionnaire, mais leur base populaire était inexistante. Le prolétariat français, qu’ils prétendaient défendre, n’a jamais suivi leur délire. Résultat : au lieu d’une insurrection, ils ont obtenu des cellules de prison.

Rouillan et Ménigon finiront par être libérés après des décennies derrière les barreaux. Certains continueront de revendiquer leur engagement, d’autres s’enfonceront dans un silence gêné. Mais quoi qu’ils en disent, leur combat s’est soldé par un échec total.

Héritage et postérité

Quand un groupe terroriste disparaît, il laisse rarement des héritiers enthousiastes. Action directe, malgré son activisme bruyant, n’a jamais provoqué la grande insurrection qu’il espérait. Mais cela signifie-t-il pour autant qu’il a sombré dans l’oubli ? Pas tout à fait.

Que sont devenus les anciens membres ?

Après des décennies en prison, certains anciens militants d’Action directe ont retrouvé la liberté :

- Jean-Marc Rouillan, libéré sous conditions en 2018, continue à jouer les vieux révolutionnaires dans les médias, malgré des déclarations maladroites qui lui ont valu de nouveaux ennuis judiciaires.

- Nathalie Ménigon, libérée en 2008, s’est faite discrète, vivant en semi-liberté après une longue détention.

- Joëlle Aubron, atteinte d’un cancer, a bénéficié d’une libération anticipée et est décédée en 2006.

- Georges Cipriani, libéré en 2010, a lui aussi choisi la discrétion.

Un héritage… inexistant ?

Contrairement à d’autres groupes terroristes européens, Action directe n’a jamais eu de véritable relève. Si l’extrême gauche radicale continue d’exister en France, elle a largement abandonné l’option de la lutte armée. Pas par manque de colère, mais par lucidité : leur stratégie était un échec total.

En revanche, leur parcours continue d’intriguer, et leur histoire est régulièrement évoquée dans les débats sur la radicalité politique. Certains militants actuels voient encore en eux une forme de résistance héroïque. D’autres, y compris à gauche, les considèrent comme une impasse tragique et dérisoire.

Conclusion : une impasse révolutionnaire

En fin de compte, Action directe restera un cas d’école : celui d’un groupe persuadé d’être l’avant-garde du peuple, mais qui a fini par se battre seul contre tout le monde. Le plus ironique ? Ils rêvaient d’émanciper les masses, mais ont fini enfermés entre quatre murs, condamnés à contempler leur propre échec.

Peut-être auraient-ils dû méditer cette phrase avant de prendre les armes :

« On peut tout faire au nom du peuple… sauf lui demander son avis. »