1984 : du cauchemar d’Orwell à notre réalité

Il y a des livres qu’on cite plus qu’on ne lit. 1984 en fait partie. Mais à force de l’évoquer à tort et à travers, on en oublie la force brute : celle d’un cauchemar politique d’une justesse effrayante. Car plus le temps passe, plus Orwell se transforme en oracle. Surveillance généralisée, falsification de l’histoire, pensée unique imposée par la novlangue : autant d’éléments qui résonnent cruellement avec notre époque.

L’ironie veut que ce roman, écrit en 1948, soit devenu une référence omniprésente, souvent mal comprise, parfois galvaudée. Chacun y voit ce qui l’arrange, quitte à en trahir le propos. Pourtant, il suffit d’ouvrir 1984 pour constater que Big Brother est toujours là – sous des formes plus subtiles, mais tout aussi insidieuses.

Avant d’examiner comment Orwell a pu prédire notre époque, revenons d’abord sur le contexte qui a vu naître ce chef-d’œuvre.

Aux origines de Big Brother : Orwell face aux totalitarismes

George Orwell n’a pas écrit 1984 dans le confort d’un bureau feutré. Rongé par la maladie, il s’isole sur l’île écossaise de Jura pour terminer ce qui deviendra son testament politique. Nous sommes en 1948, et le monde sort d’une guerre qui a prouvé que la barbarie pouvait être industrielle. Le nazisme vient d’être vaincu, mais d’autres ombres s’étendent : le stalinisme en URSS, la Guerre froide qui s’annonce, et un capitalisme déjà prêt à réécrire l’Histoire selon ses propres intérêts.

Orwell, ancien combattant de la guerre d’Espagne, a vu les régimes autoritaires de près. Dans 1984, il pousse à l’extrême les tendances qu’il observe autour de lui : une société où l’État surveille tout, où la vérité est malléable et où la liberté de penser devient un crime.

Mais Orwell n’est pas qu’un témoin de son époque. Il s’inscrit aussi dans une tradition philosophique qui s’interroge sur le pouvoir et la manipulation. De Platon à Foucault, en passant par Tocqueville et Hannah Arendt, 1984 dialogue avec ceux qui ont tenté de comprendre les mécanismes du despotisme.

Avant de plonger dans le cœur du roman, regardons de plus près comment il met en scène cette descente aux enfers totalitaire.

Big Brother vous regarde : plongée dans l’enfer de 1984

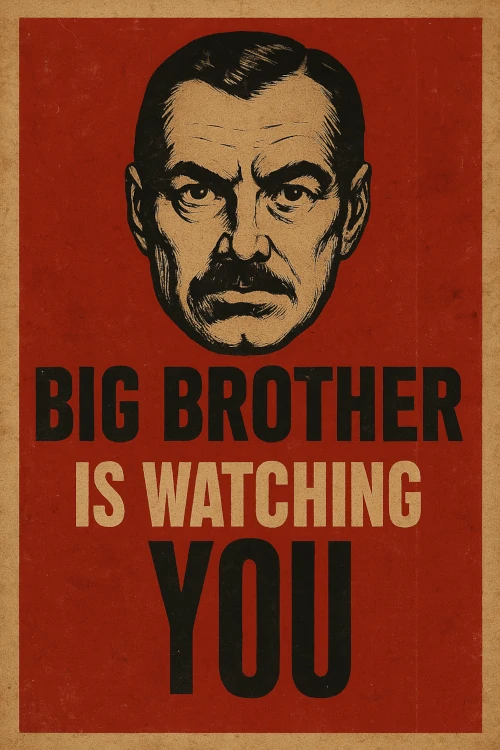

Lire 1984, c’est suffoquer. Dès les premières pages, on est pris au piège dans un monde où chaque geste est épié, chaque pensée peut être un crime. Winston Smith, notre antihéros, tente d’exister dans un univers où la liberté n’a plus de sens. L’Océania n’est pas seulement un régime totalitaire : c’est une machine à broyer les esprits, où même le langage est réécrit pour rendre la révolte impossible.

Orwell y expose trois concepts glaçants :

- La surveillance absolue : Le télécran capte tout, Big Brother voit tout. Pas besoin de policiers dans la rue quand chacun sait qu’il est sous l’œil de l’État. C’est l’autocensure généralisée.

- La novlangue : Le régime détruit les mots pour détruire les idées. Plus de termes pour dire « liberté » ? Alors plus de moyen de la concevoir.

- La falsification de l’Histoire : Winston le sait bien, puisqu’il travaille au Ministère de la Vérité, où il réécrit les journaux du passé pour les faire coller à la ligne du Parti. Ce qui est vrai aujourd’hui sera faux demain, et inversement.

Orwell ne se contente pas de décrire un régime oppressif : il montre comment on en arrive là. Le peuple accepte, peu à peu. Il se persuade que 2 + 2 = 5, que la guerre, c’est la paix, que la liberté, c’est l’esclavage.

Le plus effrayant ? Ce n’est pas le Parti, c’est l’homme qui, à force d’endoctrinement, finit par aimer sa servitude. Orwell ne décrit pas seulement un État qui surveille : il annonce une société où l’individu finit par intégrer la surveillance jusque dans sa vie privée. Une anticipation que l’on retrouve aujourd’hui jusque dans certaines démarches de digital detox, devenues nécessaires pour échapper à l’hyper-connexion volontaire.

De l’écran au roman féministe : 1984 à travers les époques

Avec un roman aussi marquant, il était inévitable que le cinéma s’en empare. Deux adaptations principales sortent du lot :

- 1956 : Un premier film réalisé par Michael Anderson, plutôt fidèle au roman, mais qui passe un peu inaperçu.

- 1984 : Ironie du sort, 1984 est adapté en… 1984, par Michael Radford. Avec John Hurt en Winston et Richard Burton en O’Brien, cette version est une plongée brute et dépressive dans l’univers d’Orwell. Peu d’effets spéciaux, mais une ambiance suffocante qui colle parfaitement au livre.

Plus récemment, le roman a connu une relecture féministe avec Julia de Sandra Newman, publié en 2023. Ici, l’histoire est racontée du point de vue de la maîtresse de Winston, qui, dans 1984, servait surtout d’élément narratif. L’idée est intéressante : montrer la brutalité du régime sous un autre angle. Mais faut-il vraiment réécrire Orwell pour le rendre plus « actuel » ?

Car 1984 est déjà terriblement contemporain. Et c’est là que vient le plus drôle (ou le plus triste) : sa récupération parfois grotesque.

Bienvenue en 1984 (ou presque)

Depuis des décennies, 1984 est brandi à tout bout de champ. Chaque nouvelle loi liberticide, chaque scandale de surveillance de masse, chaque manipulation médiatique y est comparé. Et soyons honnêtes : parfois, la ressemblance est frappante.

- La surveillance généralisée ? Les caméras, les écoutes téléphoniques, la collecte massive de données par les GAFAM… On est loin du télécran, mais l’idée est là.

- La novlangue ? Remplacez-la par la rhétorique creuse des communicants politiques ou le jargon wokiste et vous y êtes. Certains mots sont interdits, d’autres changent de sens au gré des idéologies dominantes. Certains dénoncent une manipulation de l’histoire via les réseaux sociaux ou les choix éditoriaux des encyclopédies numériques – là où d’autres, au contraire, saluent la puissance du debunking comme rempart face à la désinformation.

- La réécriture de l’Histoire ? Déboulonnage de statues, censure sur Wikipedia, amnésie collective organisée… Orwell avait tout prévu.

Mais il y a aussi des abus. Quand des antivax comparent le passe sanitaire à Big Brother, ou quand la droite et la gauche s’accusent mutuellement de créer une société orwellienne, on tombe dans le ridicule. Tout le monde veut faire de son combat personnel une nouvelle 1984, quitte à vider le roman de sa substance.

Orwell dénonçait un totalitarisme qui broie l’individu. Pas juste des décisions politiques discutables. Mais dans un monde où la nuance disparaît, peut-être que l’exagération elle-même est devenue… une vérité alternative ?

Orwell avait raison… mais on ne l’écoute pas

1984 n’est pas une prophétie. C’est un avertissement. Orwell ne cherchait pas à dire : « Voilà ce qui va arriver », mais plutôt : « Voilà ce qui peut arriver si vous n’y prenez pas garde. » Pourtant, chaque année qui passe nous prouve que son cauchemar est devenu notre quotidien, sous des formes plus insidieuses, plus technologiques, plus séduisantes.

Le plus inquiétant, ce n’est pas que Big Brother nous surveille. C’est que nous l’acceptons, parfois avec enthousiasme. Nous offrons nos données aux géants du numérique, nous participons à la chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux, nous nous habituons à ce que l’Histoire soit réécrite en fonction des sensibilités du moment.

Alors, relire 1984 aujourd’hui, c’est avant tout un exercice salutaire. Pas pour crier à la dictature à la moindre occasion, mais pour aiguiser notre esprit critique. Pour comprendre que la véritable résistance commence par une chose : ne jamais accepter que 2 + 2 puissent faire 5.